锚点111

贺建奎运用CRISPR技术编辑胚胎一事引发了广泛争议,其结果是一对基因改造双胞胎得以诞生。这项技术虽潜力巨大,然而伦理与安全方面的隐忧却始终如影随形,未来之路究竟在何方?

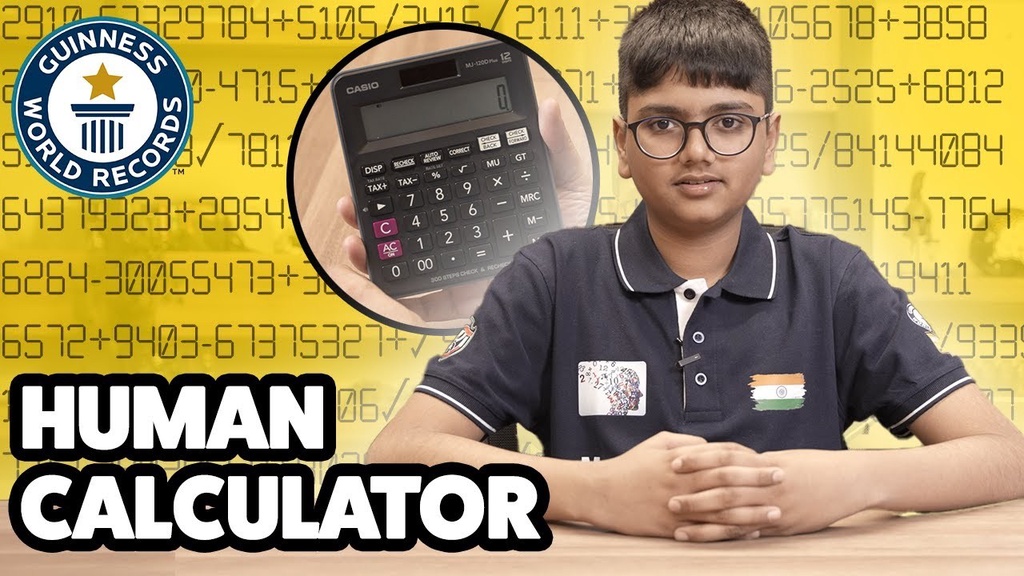

在2010年代末期,一则面向HIV阳性夫妇的广告,揭开了现代科学领域一起重大丑闻的序幕。这则广告由中国南方科技大学的生物学家贺建奎发布,宣称能够借助体外受精技术帮助他们拥有自己的孩子。几对夫妇应邀参与其中,贺博士及其团队采集了他们的精子和卵子,通过体外受精(IVF)培育出胚胎。随后,他利用CRISPR技术对每个胚胎中的一个基因进行编辑,接着做出了堪称史无前例的举动——将这些经过编辑的胚胎植入女性子宫。

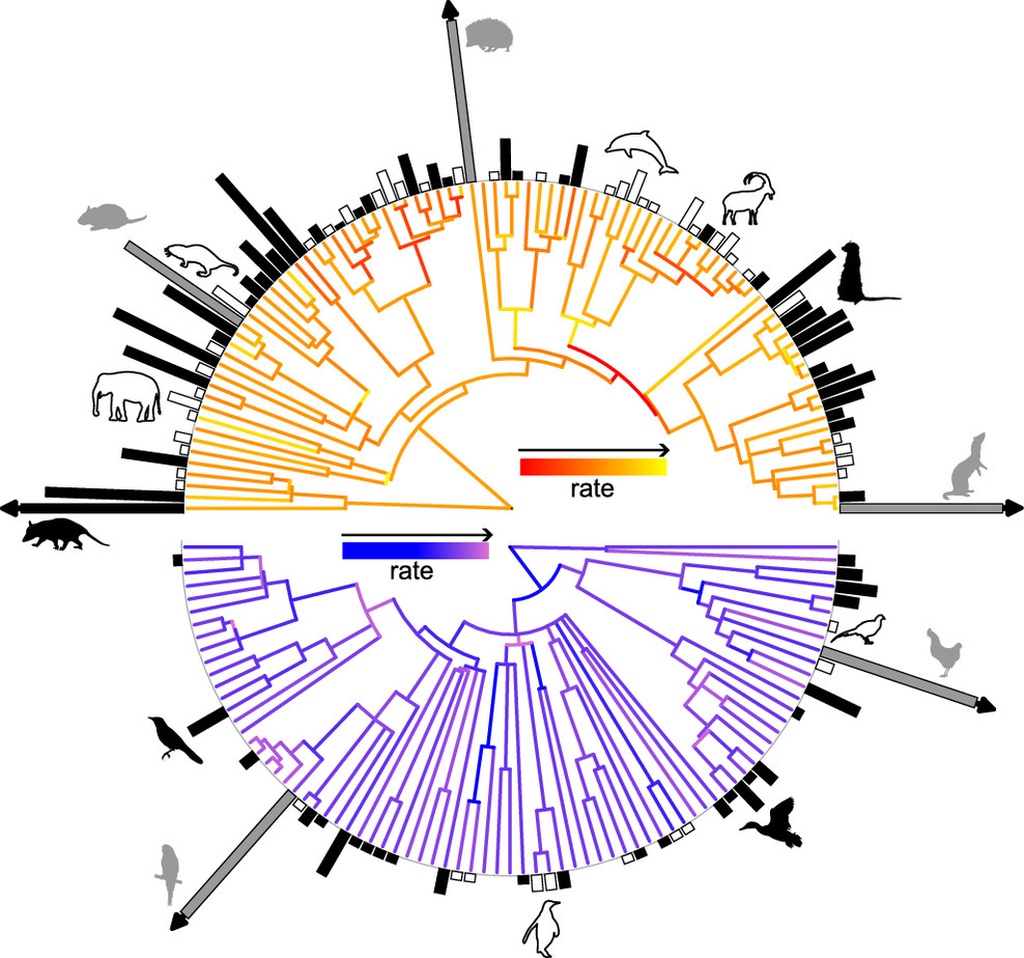

被编辑的基因是CCR5,它所编码的细胞表面蛋白是HIV感染过程中的关键因素。在自然界中,CCR5的某种变异能够阻断蛋白的生成,进而对HIV产生抵抗作用。贺博士期望赋予胚胎这种保护能力。2018年11月,就在第二次国际人类基因组编辑峰会召开前夕,《麻省理工科技评论》爆料称该实验已然进行,并且有两个胚胎成功植入并孕育出了双胞胎。如今,世上增添了两个基因被编辑的小女孩。

在峰会上,贺博士显然未曾预料到会引发如此强烈的反弹。他的同行们怒不可遏,一致认为这种实验操之过急且存在安全隐患。逐渐地,人们发现他的工作不仅在技术层面漏洞百出,还严重违反了科学界的基本规范。父母的知情同意存在诸多疑点,据中国媒体报道,他甚至伪造了伦理审查文件。更糟糕的是,中国明确禁止在人类生殖过程中进行基因编辑,而贺博士本身并无行医资质。最终,他被中国当局拘留,并因非法行医被判处三年监禁。

对贺博士的谴责,部分原因源于他对待实验对象生命的草率态度。外界对这对双胞胎及其健康状况一无所知,甚至还有传言称另一对夫妇后来生下了第三个CRISPR婴儿。编辑的质量究竟如何、对孩子会产生怎样的影响,这些问题至今都没有答案。

但在愤怒的背后,隐藏着对胚胎编辑本质的深深担忧。胚胎早期编辑会影响到所有细胞,其中包括未来会产生精子或卵子的“生殖系”细胞。如果这种改变无法逆转,那么这些变化将会代代相传——这与为已出生的人治疗疾病的CRISPR编辑不同,后者的影响仅仅局限于当下。未来的后代无法对发生在他们孕育之前的操作表示同意。因此,依据《奥维耶多公约》,欧盟27国实际上禁止了胚胎编辑,英国和加拿大等许多国家也制定了类似的法律禁令。

胚胎编辑的吸引力在于,它能够实现一些在出生后难以达成的操作。当对已出生的人进行编辑时,某些组织(如大脑)很难触及,而胚胎编辑理论上能够使所有未来形成器官的细胞都携带修改后的基因。有人认为传承编辑并非坏事。牛津大学生殖生物学家达根·韦尔斯提到,许多家族几代人都深受遗传病的折磨,他们渴望让后代摆脱这种厄运。

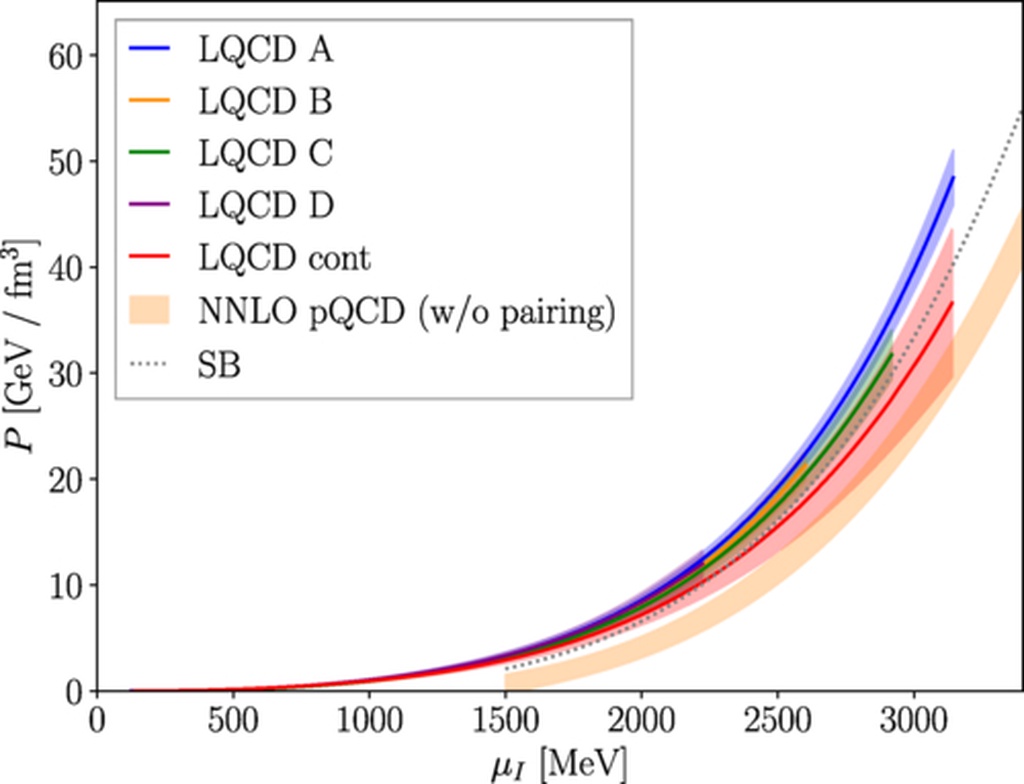

2025年1月,《自然》杂志发表文章探讨了多基因胚胎编辑的社会价值,即在同一个胚胎中进行多项编辑。这不仅能够治愈遗传病,还可以调整多个基因,改变患阿尔茨海默病或糖尿病等疾病的风险。文章作者、澳大利亚哲学家朱利安·萨夫勒斯库领衔的团队承认这目前还只是一种推测,但认为它可能会给被编辑者带来极大的益处。然而,那些未被编辑的人又该怎么办呢?

谁能够被编辑、为何要进行编辑,这一问题直接触及了生殖系编辑的核心关切。受遗传病困扰的家庭或许能够从中受益,但他们在人群中所占的比例相对较小。更多的人可能会对多基因编辑所带来的“增强”效果感兴趣。起初可能是为了预防疾病,但最终可能会涉及到对外貌或智力的调整——也就是打造所谓的“定制婴儿”。有人担心,富人会让自己的后代变得“更优秀”,而残疾人或普通人将面临更大的劣势。萨夫勒斯库团队在论文中警告说:“将基因编辑用于非疾病特征可能会加剧不平等现象,引发优生学的幽灵。”

然而,编辑者是否真的能够从中受益也并不明确。一种基因变异在某种情况下可能是有利的,但在另一种情况下却可能是有害的。例如,具有抗HIV能力的CCR5变异,可能会增加在其他感染时出现并发症甚至导致死亡的风险。斯坦福大学律师汉克·格里利在其著作《CRISPR人:人类编辑的科学与伦理》中指出,这些未知因素值得我们警惕。他反对贺博士CCR5项目的主要原因是风险收益比不可接受:即便存在收益,其也非常有限,而已知或未知的风险却可能极其巨大。如今出狱的贺博士似乎已经重返实验室,其资金来源不明,他的新项目聚焦于冰岛人的一种罕见变异以预防阿尔茨海默病,但承诺不会再制造妊娠。

胚胎编辑本身的安全性也令人担忧。达根·韦尔斯和牛津大学科学家纳达·库比科娃利用CRISPR技术在人类胚胎中制造了53个双链断裂,结果有21个未能修复。这些胚胎是捐赠给科学研究的,不会被植入人体。韦尔斯认为,问题出在胚胎早期的生物学特性上,在头两三天,胚胎主要依赖卵子的蛋白和mRNA,自身基因组的修补能力较弱,未愈合的剪切可能会带来危害。由于成功率如此之低,夫妇们需要准备大量的胚胎。

面对诸多尚未解决的问题,格里利认为在未来几十年内生殖系编辑难以取得显著进展。但一种争议较小的替代方案正在逐渐浮现——胎内基因编辑。如果在发育后期进行,它不会改变生殖系细胞,但却能够在出生前修复基因突变。费城儿童医院的威廉·佩兰托通过胎内编辑成功地避免了小鼠患病,并对胎猴进行了编辑。伦敦国王学院的帕尼科斯·尚加里斯团队则专注于修复镰状细胞病变异,通过脐带注射触及肝脏中的干细胞。这对于那些病理早期发作的疾病尤为有用,比如溶酶体贮积症,若在出生后再进行治疗就已经错过了最佳时机。

所有出生后难以治疗的疾病都有可能成为胎内编辑的候选对象。表皮松解性大疱病是一种可怕的皮肤病变,伦敦国王学院的乔安娜·雅科夫团队尝试用“基因霜”修复皮肤干细胞的突变,但由于患者伤口遍布,施用过程极具挑战性。胎内编辑或许能够更轻松地触及这些细胞。

尽管如此,生殖系编辑的诱惑不会轻易消失。贺博士重返实验室表明,科学界的谴责威力并没有达到预期的效果。像他这样的“异类”可能会在超级富豪中找到支持者。关注生殖技术和人类增强的亿万富翁不在少数,他们或许能从中看到个人和商业机会。反对堕胎的人可能会将胚胎编辑视为避免丢弃胚胎的一种方式,而贺博士曾称编辑胚胎是“拯救生命”。CRISPR婴儿是否会成为近期的现实,或许取决于这些强大利益集团是否会涉足其中。

本文译自《经济学人》,由BALI编辑发布。